Falar em crise no campo da crítica se tornou um lugar-comum, a ponto de se confundir como sinônimo do próprio exercício crítico

Falar em crise no campo da crítica se tornou um lugar-comum, a ponto de se confundir como sinônimo do próprio exercício críticoMarcos Siscar

O saeclum insapiens et infacetum! Antes mesmo da era cristã, Catulo já lastimava o caráter néscio e insosso de seu contemporâneo, o que não impedia que fosse acusado pelos opositores justamente de estar por demais ajustado a esse tempo. O aparente contrassenso tem sentido histórico específico, mas não deixa de ser revelador do caráter estratégico e antagonista que define a afirmação da crise: a responsabilidade pela crise é sempre dos outros. Dela têm feito uso parte significativa das ciências humanas e, em específico, a chamada “crítica literária”, a tal ponto que o diagnóstico, em muitos casos, tende a se confundir ou a se generalizar como sinônimo do próprio exercício crítico.

Lembremos que, na última década, tornaram-se comuns as tentativas de escrever a história do fracasso ou do fim da poesia, da literatura e da própria crítica literária, em obras como Adieu à la littérature [Adeus à literatura] (de William Marx, 2005), Histoire de la crise de la littérature [História da crise da literatura] (de Allain Vaillant, 2005), Adieux au poème [Despedidas ao poema] (de Jean-Michel Maulpoix, 2005), Contre Saint-Proust [Contra Saint-Proust] (de Dominique Maingeneau, 2007), Réouverture après travaux [Reabertura após obras] (de Michel Deguy, 2007), entre outras. Não por acaso, Antoine Compagnon enxerga aí, ironicamente, uma espécie de novo gênero crítico – no qual, é claro, deveríamos incluir o próprio texto em que diz isso, La littérature, pour quoi faire?[Literatura para quê?] (2007), aula inaugural de sua cadeira no Collège de France. Se os exemplos são franceses, não é porque me pareça uma questão especificamente francesa, suposta moléstia de primeiro mundo, mas porque tais obras, ainda que com propósitos muito distintos, colocam a questão como um problema a ser considerado seriamente na esfera pública.

No Brasil, o tema aparece de modo frequentemente mais ligeiro, obsessivo e devastador, mais imediatamente refém de políticas específicas de jornalismo ou de prática universitária, encontrando abrigo privilegiado em entrevistas, colunas, matérias de capa, artigos estratégicos, cadernos especiais. Presta-se, assim, de modo mais imediato, mas também de modo mais aberto, à construção de legitimidades ou, inversamente, a bombardeios críticos eventualmente “cirúrgicos” que aproximam a crítica dita “de intervenção” à produção do fait divers jornalístico ou acadêmico. Todos se lembram dos dois ou três últimos exemplos, enquanto aguardamos as próximas declarações dos críticos autorizados ao cultivo do gênero.

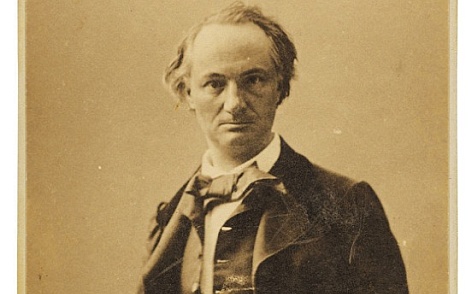

Charles Baudelaire

Discursos do fim do mundo

Um leitor de jornais e de crítica literária com a minha idade pode ficar surpreso ao se dar conta de que vem convivendo com notícias de “crise” disso ou daquilo há pelo menos 30 anos. Desde então, já se deparou com o anúncio do colapso, da extinção ou da enfermidade tardia de mais ou menos tudo aquilo que, paradoxalmente, continua a fazer parte do cotidiano da cultura e da informação (inclusive o próprio jornalismo).

Nesse sentido, tão importante quanto a formulação dessas crises é a clareza sobre os pressupostos e as finalidades que dão sentido a cada um de seus diagnósticos de esgotamento, de derivação, de demissão, de pobreza, de frivolidade, de vazio, de perda de prestígio ou das ilusões. Creio que um dos aspectos que fundam o interesse pela crise é a estratégia de substituição política ou cultural. O diagnóstico de crise é um dispositivo fundamental para liberar espaços que serão reocupados, destruindo o supostamente velho para que surja o supostamente novo. No caso da literatura, já ouvimos falar de sua substituição pela MPB, pela “Teoria”, pela ficção teórica, pelo cinema, pela cultura pop, pela internet, pelos projetos de “esquerda” ou de “direita”, pelas predileções do crítico ou apenas por um bom antidepressivo. Nesse sentido, o problema principal não é, manifestamente, o da despolitização da discussão sobre a literatura, mas, ao contrário, a generalização da política como horizonte contíguo (ou seja, sem passagens, sem mediações) do discurso crítico. A uma época compreendida como de polarização política, parece suceder uma outra em que tudo é político: uma época em que a “política” tem dificuldades para definir seu campo próprio de atuação e em que a discussão pública, sem o interesse ou sem a força para a identificação de “projetos”, se orienta (muitas vezes, assumidamente) para estratégias de esvaziamento e reocupação.

Essa situação agrava a necessidade de definir nossa relação com a crítica: se aceitamos a atitude de credulidade, que admite como verdadeiras suas lições apocalípticas; ou se opomos a ela uma atitude de suspeita, que a enxerga imediatamente como movimento interessado de determinado crítico ou de determinado grupo. Pessoalmente, não acho que seja necessário politizar todas as instâncias da vida: nem tudo é, de imediato, político. Por outro lado, contra a credulidade e o espírito de adesão, que aniquila qualquer possibilidade de postura crítica, é preciso ao menos deixar que cada um desses discursos do fim do mundo ecoe pelo menos duas vezes: uma como sujeito do conhecimento, outra como seu objeto. Em outras palavras, as declarações de crise também precisam ser analisadas, tanto quanto a correção política pluralista ou a paralisia mercadológica. Menos do que testemunhas isentas ou manipuladoras, elas fazem parte do processo que descrevem.

O fenômeno ao qual me refiro tem vários sentidos e várias escalas temporais, mas creio que uma época importante da sua configuração atual é a que chamamos modernidade. Uma forma de analisá-la seria a de imaginar uma “história da crise”, isto é, a história da emergência e das modalidades da ideia de crise sob a pluma de críticos de diversa procedência, nos últimos dois séculos. Ficaríamos, talvez, surpresos com a recorrência com que autores de diferentes épocas lamentam a caducidade de seu próprio presente. De Silvio Romero a Mario de Andrade ou a Roberto Schwarz, de Mallarmé a Mario Faustino ou a Haroldo de Campos, de Baudelaire a Michel Deguy ou Jean-Marie Gleize, veríamos se perfilarem inúmeras ilustrações dessa tópica moderna, segundo a qual as coisas vão mal.

Pluralismo cultural

É verdade que, em determinadas tradições críticas, o diagnóstico de crise, certa convicção pessimista em relação ao presente, tem sido tratado como um importante manancial de exigência contra a autocomplacência, a inércia, o conformismo; com o poder, inclusive, pela sua radicalidade, de renovar as esperanças. Em outros casos, mascara com dificuldade a atitude individual e ferina de sarcasmo diante da mediocridade do presente, dos homens presentes, aos quais provocadoramente se dirige. Se algumas dessas posturas – messiânicas ou mordazes – podem ser reapropriadas por estratégias críticas organizadas, é preciso sempre se perguntar se aquilo que nos torna mais exigentes não funciona, ao mesmo tempo, como uma forma de naturalizar a ação política, mascarando ou legitimando os processos de violência histórica, que supostamente denuncia e os quais, inevitavelmente, aprofunda.

Minha tendência é a de dar razão a Vladimir Safatle, quando sugere, em artigo recente, que a análise da cultura contemporânea deixa a desejar. Creio que temos feito muito pouco no sentido de produzir uma teoria da literatura e da arte contemporânea. No entanto, não me parece que o problema esteja na falta de “julgamentos de valor”. De fato, o pluralismo cultural de nossa época estigmatiza a estratégia de valoração, de hierarquia, e, consequentemente, de oposição e de contradição. O crítico de arte Boris Groys demonstra isso de modo muito contundente no livro Art Power [O poder da arte] (2008). Mas cabe lembrar um detalhe importante: tal julgamento de valor nunca está ausente. Não há crítica que não faça um recorte e que não opere por oposição, ainda que não o pretenda. O “pluralismo” contemporâneo não deixa de basear-se em uma contraposição (especificamente, contra a política combativa, identificada como “autoritária”), excluindo sumariamente tudo aquilo que lhe soa como resquício universalizante, não “democrático”. Polêmicas recentes envolvendo obras ou atitudes de artistas são exemplos disso, bem como o privilégio absoluto de que goza o confuso critério da diversidade na política de cultura pública e privada. Os valores aí estão e têm efeito prático hierarquizante: o que se altera são o modo de manifestação e as estratégias de afirmação de valor. A ideia de carência de reflexão crítica sobre a cultura contemporânea não deveria nos levar, portanto, necessária e imediatamente, à reafirmação do julgamento, a não ser que entendamos a crítica como parte de uma política de gerenciamento da cultura.

Creio que se trata, em primeira instância, de identificar esses valores, de descrever o modo como nos definem, como nos fazem interagir com os valores da tradição, como nos permitem (ou nos impedem de) dialogar com outras formulações de valor e outras esferas da experiência. A declaração de crise é um dos elementos a serem levados em conta nessa análise. Ao fazer isso, evitaríamos permanecer reféns da opção entre uma política da diversidade, entendida de modo horizontalizante e acrítico, e uma política da extinção, disposta a fazer tabula rasa das manifestações artísticas, à espera de um “novo” que talvez nunca chegue a reconhecer, com o pretexto da generalização do mercado, da falta de valor estético distintivo, do excesso de manifestações, da falta de radicalidade ou negatividade, etc.

Sílvio Romero

O lugar do recalcado

Um dos modos de retomar a questão é começar lembrando que a escrita crítica é, ainda que pareça muito evidente, um modo da escrita. E, como tal, precisa, como disse, ser analisada: inquirida não apenas nas suas vinculações teóricas (o que não é suficiente para entendê-las), mas na sua configuração, nos seus dispositivos, nos seus argumentos, na sua retórica. Perceberíamos que ela se aproxima frequentemente da tradição literária (e mais especificamente poética) não apenas quando procura se distinguir pela elaboração retórica sui generis, mas também quando reafirma seus diagnósticos de crise. A tradição poética não esperou Marx, Freud, Nietzsche ou Saussure para explicitar as razões de desconforto cuja compreensão associamos hoje a outros saberes disciplinares. Trata-se de uma postura característica que veio sendo elaborada tanto na crítica de poetas quanto em poemas, graças ao uso particular de convenções temáticas e recursos estilísticos que a história literária geralmente prefere interpretar como puro sintoma (e não como forma de conhecimento) histórico.

A esse propósito, vale a pena lembrar que os diálogos entre crítica e poesia têm vários acidentes de percurso. Após a emergência das ciências da linguagem, da crítica de jornal, da teoria literária, dos estudos culturais, esses acidentes talvez nos pareçam uma página virada da história. Se alterarmos a lente, expandindo o campo de análise, perceberíamos, entretanto, que suas marcas são mais profundas do que se imagina, baseadas tanto na admiração quanto na repulsa, isto é, na atitude agônica, eventualmente percebida como ressentida. O resultado é que a poesia vem servindo ao longo do tempo como ponto de partida para a elaboração de teorias e “ciências” específicas, mas também tem desempenhado a função de contraponto, lida sistematicamente a contrapelo como um ponto de cegueira necessário para a concatenação de determinadas teses sobre a sociedade, sobre a consciência, sobre a linguagem ou sobre a produção de sentido. Eu diria que uma das especificidades históricas do discurso da crise como tese crítica é, portanto, o fato de que a poesia tende a assumir aí o lugar do recalcado, do silenciado, quer pelo diagnóstico geral de que nada lhe acontece, quer pela demonstração estratégica de sua ineficácia.

Falar da poesia, como falar da manifestação artística, de modo geral, é falar de nós mesmos e da constituição de nosso ethos político. Uma prova disso é que a ideia muito questionável de sua “autonomia”, sua suposta aversão ao político, combinada aqui e ali com a acusação de inépcia ou de soberba autoritária, continua sendo, até hoje, uma de suas mais férteis contribuições ao pensamento crítico.

Marcos Siscar

é poeta e professor do Departamento

de Teoria Literária da Unicamp

é poeta e professor do Departamento

de Teoria Literária da Unicamp

Nenhum comentário:

Postar um comentário